近日,云南大学张虎才研究团队在国际著名地学综合期刊Catena (2021年影响因子/JCR分区:5.198/Q1)以“Potential catastrophic water outflow from Lake Dian, China: Possible hydrological and ecological risks”为题在线发表了关于滇池存在构造漏水隐患研究的阶段性成果。

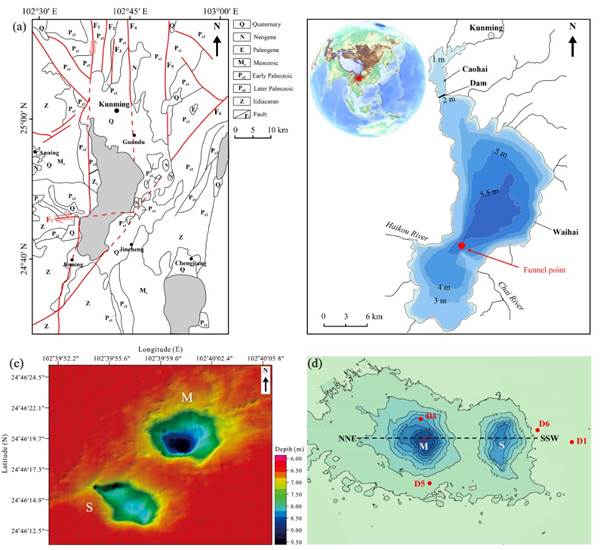

滇池是云贵高原最大的浅水湖泊,对于维系昆明及周边地区生态环境意义重大。另一方面,滇池也是储有超过15亿立方米高度富营养化劣五类水质的巨型水体。滇池湖泊污染与富营养化治理是一项长期艰巨的工程,其高度富营养化的劣质水体灾害性扩散将产生重大的生态环境影响。调查研究发现,滇池中部水深在局部存在有悖于正常湖泊沉积“补凹於平”的漏斗状下陷、水深异常变深现象。通过分析,发现漏斗位于东西断裂构造带上,滇池过去很可能曾经发生过、而且正在孕育新的构造漏水过程(张虎才,滇池构造漏水隐患及水安全,2016,地球科学进展)。这对于滇池、昆明市甚至整个地区和相关流域都形成重大的生态与水安全隐患。

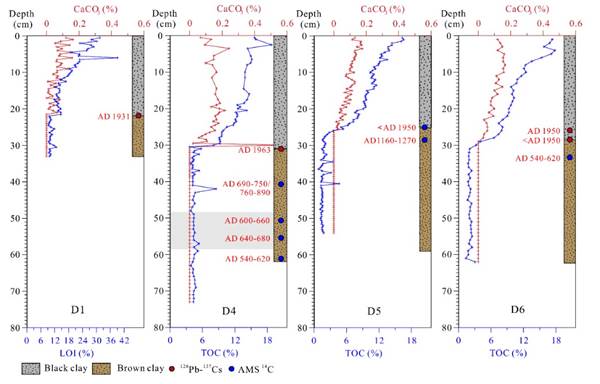

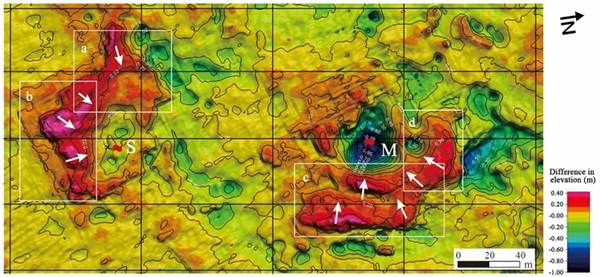

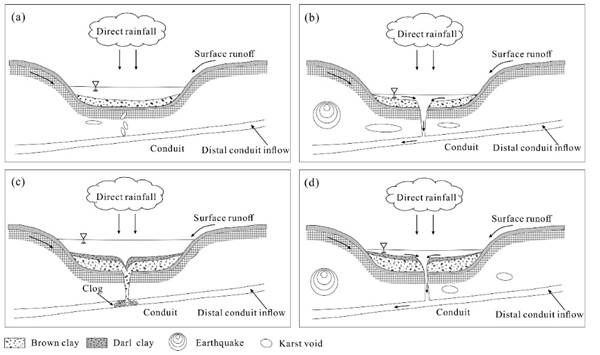

本研究通过对滇池深水处漏斗区长期水下地形监测、湖泊柱状沉积物分析和地球物理勘探,分析漏斗区沉积物沉积特点、漏斗的演化发育过程,并评估滇池可能存在的漏水事件。研究发现,滇池漏斗位置存在明显的沉积间断(角度不整合接触)。根据最小沉积速率估算,至少有69.24 cm的沉积物被侵蚀,记录了过去漏水事件,结合年代学数据和历史文献记载,推测漏水是引起公元1764年滇池干涸的主要原因。对比2015年10月和2019年9月探测结果发现,漏斗区的周围蠕动变形特征增强,出现了许多类似管涌现象的凹坑,主漏斗(图3中M)在2015年10月至2019年9月期间最大下沉深度增加60cm、过去认为已经休眠的次级漏斗(图3中S)最大下沉深度增加20cm,指示滇池构造漏斗存在下沉加速和活化的迹象和过程。同时,漏斗底部蠕变程度加大,指示正在发生小规模的漏水、造成沉积物随缓慢漏水过程外移。

研究结果表明,滇池发生漏水的风险正在不断增加,一旦由于水位上升水体压力增大、或地震诱发地下断裂通道贯通,滇池则可能发生灾害性漏水事件,滇池高度富营养化污染水体就必然扩散或有可能通过地下通道注入抚仙湖或者扒河(红河支流),引起联动生态环境效应,不但直接威胁区域水安全,而且会造成重大生态环境事件。因此,通过地球物理探测确定地下破碎带或通道、开展滇池漏斗水流变化监测预警、采取工程措施防止灾害发生刻不容缓。

该成果由我校生态学博士后流动站吴汉博士为第一作者、张虎才教授(合作导师)为通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金(41820104008)和云南省领军人才项目“云南高原湖泊演化与水安全研究”(2015HA024)的共同资助。感谢中电建昆明院曾选强高级工程师、陈思宇、周梦樊等大力支持;早期工作也得到B. Wuennemann、张永战博士的大力帮助。

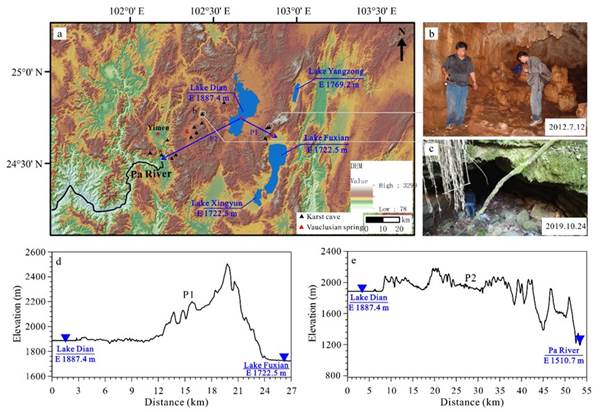

图1.昆明盆地的构造背景和滇池深水区漏斗位置

图2.漏斗区周围沉积物钻孔岩性变化

图3.两个漏斗周边2015年和2019年沉积变化

图4.两个漏斗2015年和2019年纵剖面变化

图5.滇池漏斗区形成和演化概念图

图6.滇池构造漏水可能的漏水方向

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105589

供稿:高原湖泊生态与治理研究院

编辑:蒙丽娟

(张虎才教授:九三学社社员)